Nous y revoilà. Essayons de ne pas partir trop loin cette fois.

Vous voulez un thé ? Un café .

Non, ça va, merci. Allons droit au but. Pourquoi est-ce que vous peignez ?

On dirait que vous me demandez une excuse, plutôt qu’une raison.

Pour dire le vrai, ça m’est égal. C’est qu’un boulot.

L’idée, c’est que je vous pose de grandes questions ouvertes, et que vous, vous en tirez parti pour vendre ce que vous avez à vendre.

Mais je n’écoute pas pour de vrai.

Il faut que vous fassiez semblant pour le public.

Il n’y en pas. Ou je me trompe ? Il y a quelqu’un ?

Eh bien, il y a moi, au moins. C’est très perturbant de parler à quelqu’un qui n’écoute pas.

C’est la vie quotidienne de la télévision.

Le présentateur ne vous regarde même pas. Il écoute son oreillette, ce qu’on lui dit dans les coulisses.

Il regarde un écran sous la caméra, et il attend que vous arriviez à la fin de votre temps imparti.

Il se met surtout à écouter quand il a besoin de trouver un moment pour vous arrêter ou vous brancher sur la question suivante.

D’accord, mais ça c’est parce qu’il n’est pas à l’image quand vous parlez, donc personne ne peut le voir.

Mais il ne peut pas faire ça s’il y a du public dans la pièce.

C’est vrai. Quand il y a un public, on est obligé de faire un effort.

Si ça se voit trop que je ne suis pas intéressé, pourquoi est-ce que le public écouterait ?

Vous êtes la jauge ?

Je vous demande pardon ?

Vous partez du principe que le public n’a pas d’opinion propre.

Que les gens dépendent exclusivement de vous pour savoir ce qui les intéresse ou non. si vous n’êtes pas intéressé, ils ne le seront pas.

Vous êtes la jauge.

Entre nous – le public est muet. Il regarde ce qu’on lui donne à voir.

Celui qui possède le micro et la caméra, c’est lui qui décide ce qui est important ou pas.

Vous ne pensez pas ?

Je pense que celui qui possède le micro et la caméra est celui qui possède un micro et une caméra.

Je ne sais pas si c’est lui qui décide ce qui est important ou non. Je ne sais même pas si quelqu’un peut décider ça.

Je ne sais vraiment pas s’il y a des choses importantes et d’autres non, ni ce qu’elles seraient.

Cet homme vous ignore du fond du coeur

OK, vous m’avez encore eu. Vous m’avez attiré en dehors de mon professionnel j’en-ai-rien-à-fiche.

La dernière fois, ça m’a donné mal à la tête, donc je préfère qu’on s’en tienne cette fois au sujet.

Et le sujet, c’est qu’on parle de votre peinture. Donc parlons de votre peinture.

Si un artiste ne peut pas nous dire en quoi son art a de l’importance, personne ne va le faire pour lui.

Et si son art ne compte pas, pourquoi est-ce qu’on devait lui accorder de l’attention ?

Donc ne faisons pas l’enfant, on est tous les deux des adultes, on a des journées chargées – enfin moi, en tout cas – et vous la connaissez la chanson.

Mais je pense que chacun est responsable de ce à quoi il choisit de donner son attention.

Je crois avec force en la capacité de chacun à décider par lui-même. Peut-être même plus que certaines personnes ne s’en croient elles-mêmes capables.

Par conséquence, est-ce que ce ne serait pas un peu vain et futile de penser que je pourrais réellement persuader quelqu’un de porter son attention sur mon travail ?

Au passage, l’attention n’est pas censée se porter sur moi.

Elle se porte sur ce que je fais, c’est très différent.

La personne que je suis, c’est pour les gens que je connais. Mon travail artistique, c’est pour tout le monde.

C’est-à-dire que si vous ne me donnez pas un peu plus que ça, tout le monde, ça va être personne.

Ok. D’accord. Bien sûr, parlons de ma peinture.

Vous voulez connaître le sens sacré de ma peinture ?

Euh… oui, bien sûr, pourquoi pas. Le sens sacré ?

Le sens sacré.

Aujourd’hui, un artiste doit fournir de sérieuses justifications pour son travail.

Certains choisissent la signification politique, d’autres la signification sociale, d’autres encore la signification sacrée.

Moi j’aime bien l’option “signification sacrée”.

Vous voulez dire la création dans sa dimension spirituelle ?

Oh, je ne crois pas plus en ça que je ne crois à la dimension sociale ou politique de l’art.

Plutôt, j’y crois, je ne crois pas au fait de le dire.

En vrai, l’art est toujours politique, toujours social, toujours sacré.

Et bien plus que ça, dans le fond.

Comme je l’ai déjà dit, tout ça est une question d’amour.

Mais qu’est-ce que l’amour ?

A part un tube de Haddaway ?

Et un sketch avec Jim Carey. N’oubliez pas ce que le sketch avec Jim Carey a apporté à la chanson.

Vous pensez peut-être que je dois être dans un quelconque egotrip naïf et idiot, pour peindre gauchement ce que je vois dans le monde qui m’entoure, comme des fleurs, des paysages, des pièces, des vues de ma cuisine, etc, bavardant sur des souvenirs comme une vieille dame oubliée à la maison de retraire, et qui attend que la mort vienne mettre son terme absurde à toute chose.

Je n’oserais pas. J’ai bien trop de respect pour cette vieille dame.

Et vous avez bien raison.

Cette vieille dame n’est pas idiote ni naïve.

C’est une femme, qui continue de vivre chaque jour dans le rétrécissement des moyens que l’âge veut bien lui laisser, de moins en moins, jour après jour.

Et dans le meilleur des cas, c’est vers là que nous nous dirigeons tous.

Cette femme peut être votre mère, ou la mère de quelqu’un d’autre, ou le vieil amour de quelqu’un, ou même la méchante femme qui était au comptoir d’une administration de cauchemar – la plus proche du diable.

Quoi qu’il en soit, la question est la même pour tout le monde, tous les jours, tous les matins et tous les soirs devant le lit dans lequel vous allez vous reposer.

Qu’est-ce que vous avez apporté au monde aujourd’hui ? Qu’est-ce que vous avez apporté qui n’était pas là quand vous vous êtes levé ?

Eh bien, oui, la réponse, c’est l’amour. Vous ne pouvez rien faire de bon si vous ne savez pas aimer.

Vous ne pouvez rien apporter à personne si ce n’est pas par amour.

un rêve idéaliste

de hippie

Ça a l’air bien, mais dans la vie de tous les jours, l’amour a tendance à rester une notion un peu vague.

Un slogan de hippie, un rêve idéaliste d’étudiant.

Vraiment ?

Qu’est-ce que vous avez apporté au monde aujourd’hui qui n’était pas là quand vous vous êtes levé ?

Ça vous semble vague ou idéaliste ?

C’est vraiment très concret.

C’est à la racine de tout.

l’amour dans la vie de tous les jours

une notion un peu vague

Est-ce qu’il y a vraiment une racine de tout ? Ça serait bien pratique.

Il y en a une.

Je ne dis pas qu’elle vous sera d’une grande aide pour faire les courses, mais il y en a une.

L’enjeu, c’est d’ajouter au monde, pas d’enlever.

La mort s’occupe d’enlever. C’est son travail.

En tant qu’êtres vivants, nous sommes ici pour combattre ça. C’est la seule bataille pour laquelle on est faits.

Et on ne peut le faire que d’une seule façon : en ajoutant quelque chose au monde tous les jours, en apportant quelque chose tous les jours.

Ça veut dire : prendre une partie de soi-même, de sa substance, de son âme, de son esprit et de son corps, et le mettre dans le monde pour donner naissance à quelque chose d’autre.

L’amour est le nom de la bataille, mon ami. Et l’amour est l’arme.

On dirait une chanson des Beatles. Une de celles de Ringo Starr.

J’ai toujours aimé Octopus’s garden.

Vous voulez savoir pourquoi je peins ? Ou je fais des films, j’écris des poèmes ?

Exactement pour les mêmes raisons que n’importe quoi d’autre, que ce soit artistique ou trivial : pour combattre la mort tous les jours.

Je combats le mal, qui est l’erreur des vivants qui se battent du mauvais côté, en croyant que la mort a besoin de soldats.

Je combats la tristesse, qui est la peur que la bataille ne puisse pas être gagnée.

Je combats l’euphorie, qui l’illusion de penser que la bataille peut être gagnée.

Attendez – elle peut être gagnée, ou elle ne peut pas ?

Elle ne peut pas être gagnée.

Mais elle peut-être perdue. Oh, elle peut toujours être perdue.

D’accord… Alors je suis en train de regarder un tableau que vous avez appelé “le poney dans le champ de l’autre côté de la route”.

Pour être honnête, je ne vous vois pas tellement combattre la mort, là-dedans. Le poney n’est même pas très bien dessiné.

Oui, j’ai eu quelques allusions à ce sujet.

C’est pas si mal dessiné, en fait. Ça dépend de ce que vous regardez.

Je lis le texte d’accompagnement que vous avez écrit. Vous précisez que ce n’est pas un poney, mais un petit cheval.

Je ne sais pas faire la différence, mais que ce soit l’un ou l’autre, je ne crois pas que vous allez faire très peur à la mort avec ça.

C’est-à-dire que j’espère que la Mort est un Monsieur ou une Dame avec beaucoup de goût, et que quand le temps viendra, un mauvais tableau suffira à le rebuter et m’accorder quelques années de plus.

Après tout, les mauvais peintres vivent souvent très vieux.

Peut-être que c’est parce que la Mort n’est pas pressée de les voir accrocher toutes leurs croûtes aux murs.

Mais de toute façon, je pense que la mauvaise peinture vient surtout d’une attitude faussée. Des gens qui cherchent quelque chose qu’on ne peut pas y trouver, quelque chose qui ne relève pas de la peinture.

Vous êtes donc conscient qu’il y a beaucoup de gens qui peignent de loin beaucoup mieux que vous. Peut-être qu’ils n’ont pas besoin de se cacher derrière tout ce discours combattre-la-mort et qu’est-ce-que-vous-avez-fait-pour-la-vie-aujourd’hui ?

Oh, il y a des tas de discours derrière lesquels cacher des tas de choses. C’est malheureusement l’usage le plus répandu des mots : cacher.

Est-ce qu’il y a vraiment beaucoup de gens qui peignent mieux que moi ?

Vous me demandez sérieusement ?

Non, je veux dire : qu’est-ce que ça signifie, “peindre mieux” ? Est-ce qu’il y a des Jeux Olympiques de la peinture ?

Ça signifie la capacité à reproduire sur une toile avec grâce et justesse, ce que l’oeil peut voir.

La grâce et la justesse ne seraient pas votre point fort ici, si je puis dire, à en juger par ce poney.

La grâce est un cadeau, mais la justesse vient du travail.

Bon, reproduire ce que l’oeil peut voir n’est pas mon point fort.

Mais ça tombe bien, parce que ce n’est pas ce que je cherche.

Alors peut-être que la peinture n’est pas le meilleur choix. Parce que ça tourne totalement autour de ce que l’oeil peut voir.

Je ne crois pas.

Je crois que la peinture tourne entièrement autour de ce que l’oeil ne peut pas voir.

La peinture passe par l’oeil comme on passe par la porte : pour aller à l’intérieur.

Et la grande peinture est capable d’ouvrir la porte qui arrive derrière. Celle qui est à l’intérieur de l’esprit, soigneusement fermée à clé, et qui conduit dans la chambre de l’âme.

Donc vous voyez, l’oeil est juste le seuil de la porte, ici.

Laissez-moi vous raconter comment j’ai découvert la peinture.

Ça n’était pas dans les musées européens – même si j’y ai vu des chefs d’oeuvre fantastiques et que j’éprouve une gratitude éternelle pour y avoir eu accès.

C’est d’abord venu avec ce classique, le Gombrich.

Jeunes pierres écoutant les leçons de vie d’un vieux rocher plein d’expérience.

Vous voulez dire l’Histoire de l’art de Ernst Gombrich ?

Voilà.

Il explique quelque part au début que dans l’Egypte ancienne, ils dessinaient les choses non pas comme un ensemble, mais comme un agencement de parties.

Ils désassemblaient tout en différents morceaux, et ils se demandaient quelle était la meilleure façon de représenter chacun d’eux.

Quelle est le meilleur angle pour représenter un oeil ? Un nez ? Un torse ? Une cheville ? Une fleur ? Etc.

Après ça, ils réunissaient toutes les parties, ils… ils les collaient les unes avec les autres, et ils ont trouvé une sorte d’équilibre d’ensemble qui n’était pas naturel, mais assez proche.

C’est ce qui donne cette atmosphère particulière dans les vieux dessins égyptiens, ce sentiment de “ça marche, mais de façon bizarre”.

Ils savaient parfaitement dessiner, mais ce n’est pas ce qu’ils cherchaient.

L’affaire, c’est : les Anciens Egyptiens avaient un truc avec le fait de désassembler.

Leurs rituels funéraires impliquaient de désassembler le corps en différentes parties, qu’ils plaçaient dans des urnes séparées, mélangée avec une mixture, pour les protéger de la décomposition.

Ensuite, ils enveloppaient le corps vidé, ils en faisaient une momie, etc.

Désassembler quelque chose, ça peut être une façon de comprendre comment ça marche, de démêler le mystère d’une machinerie.

Mais ces rituels funéraires, leur but était de combattre la mort : d’empêcher le corps de se décomposer, l’âme de s’évaporer ou d’errer. Ils essayaient d’avoir une prise sur la mort. C’était dans leur culture.

Dessiner, ça peut aussi être une façon d’avoir une prise sur les choses.

Donc ils sont entrés dans le dessin de la même façon qu’ils sont allés dans leur combat contre la mort. En s’occupant au mieux de chaque élément de façon séparée, puis en remettant le tout ensemble.

Le fond du sujet est le même, parce que c’est le même esprit.

L’éthnologie peut donner beaucoup d’exemple de ce schéma : une culture qui, dans la forme de ses dessins, revèle la forme de son esprit, la forme que le monde a pour elle.

Levi-Strauss a écrit là-dessus à propos des Caduveo, si je me souviens bien.

Les Egyptiens en étaient conscients ? C’était un processus pensé ?

Sans doute que non. Ils n’avaient pas besoin. Ils vivaient leur vie comme ils l’entendaient.

Ce type de recul sur les cultures et la façon elles fonctionnent, c’est quelque chose qui appartient à notre civilisation.

Nous n’avons pas plus conscience de ce que nous faisons que les Anciens Egyptiens n’en avaient.

Mais nous savons maintenant que, plus tard, nous-mêmes ou d’autres pourront lire notre présent comme un schéma parmi d’autres.

Ce que je veux dire, c’est : l’art qu’on fait, dit le monde dans lequel on vit. Est le monde dans lequel on vit.

Mais pas de la façon dont on le croit.

Exactement.

Si vous voulez savoir comment quelqu’un pense, regardez ce qu’il fait. Tout y est. Mais ça sera peut-être très différent de ce qu’il pense qu’il fait.

Donc quand vous me dites “ce poney n’est pas très bien dessiné”, je vous réponds : “C’est sûr. Quelle est votre idée d’un poney bien dessiné ?

Ce que vous vous attendez à voir dans un poney bien dessiné, ça dit ce que vous avez appris à voir et comment.

Pour moi, je sais ce que j’ai vu ce jour-là, quand j’avais ce poney en face de moi.

En fait, à l’époque, je le voyais tous les matins, lui et ses copains.

Je sais ce que j’ai essayé de mettre dans le tableau, je sais là où j’y suis arrivé et là où j’ai raté.

Je le referai un jour, et je le ferai mieux, grâce à ce que j’ai appris.

Mais mieux pour moi ne veut pas dire mieux pour vous ou pour n’importe quel expert en poney.

Peut-être que mieux, pour moi, ça voudra dire que vous ne verrez même plus quoi que ce soit qui ressemble à un poney dans le tableau.

Et je continuerai pourtant à l’appeler “le poney de l’autre côté de la route” parce que pour moi, ce sera toujours ce que j’ai vu dans ce poney de l’autre côté de la route.

L’oeil est juste le seuil de la porte.

un poney bien dessiné

par Eugene Delacroix

Vous avez parlé de l’art aborigène. Quel est le schéma, ici ?

L’art aborigène est quelque chose de très très spécial, et de très puissant.

Je le soupçonne d’être unique en son genre.

C’est un langage avant tout. Je le vois presque comme une littérature.

Une littérature que nous ne serons jamais capable de comprendre entièrement.

Je suis un peu triste quand je vois des gens qui l’admire comme une sorte d’ornement mystique.

C’est comme admirer la superbe facture d’impression des mots dans une pièce de Shakespeare.

Ce n’est pas un peu exagéré ? L’art aborigène a été et est étudié avec beaucoup d’attention.

C’est-à-dire que c’est une culture de plusieurs milliers d’années…

Mais le processus de sa reconnaissance dans le monde occidental n’est pas sans conséquence, à mon avis.

Il y a un peu une sorte d’effet Hawthorne, ou quel que soit le nom qu’on y donne : quand on les observe, les gens adaptent leur comportement à la perception qu’ils ont des intentions de l’observateur.

L’art aborigène tel qu’on le connaît aujourd’hui, dans notre point de vue occidental, a commencé à être mis en lumière autour des années 60 et 70, dans un contexte où la culture aborigène était en train de s’effondrer et de disparaître, où elle était sur le point d’être perdue à jamais.

C’était la fin d’un processus qui s’est étendu pendant plusieurs générations d’Aborigènes. Il y a eu beaucoup de tueries.

Quand on en est arrivé aux années 60-70, les Aborigènes quittaient leurs terres d’origine et s’étaient installés dans les petits villes du bush.

La plupart avaient été forcés de le faire, ils avaient été rassemblés là contre leur volonté.

Ça causait beaucoup de problèmes, parce que des tribus différentes se retrouvaient à vivre ensemble, alors que pendant des millénaires, elles avaient vécu séparées sur de grandes étendues de terre.

Ils étaient nomades, donc la sédentarisation mettait durement à mal les traditions sociales dans lesquelles ils avaient été élevés.

Et ils n’avaient aucun débouché, aucun futur dans la société des Blancs.

Donc il y avait de la violence et l’alcool, et nombre d’entre eux plongeaient simplement dans l’abrutissement, pendant que leur culture se dissolvait dans le néant.

L’Etat, l’institution n’avait pas de souci avec ça, sauf que ça n’est pas très bon quand un groupe de gens placés sous votre autorité attend simplement la mort.

Il y avait une conscience grandissante de ça, et ça mérite réellement d’être souligné – l’Histoire a montré suffisamment d’institutions politiques qui vivaient très bien le fait de tuer des peuples dont elles auraient dû prendre soin, et ça n’était pas le cas de l’Australie – en tout cas, plus à cette époque.

Donc c’est le contexte historique dans lequel l’art aborigène a commencé à être mis en lumière, et il y a eu beaucoup d’évènements et de gens qui ont participé à cette émergence.

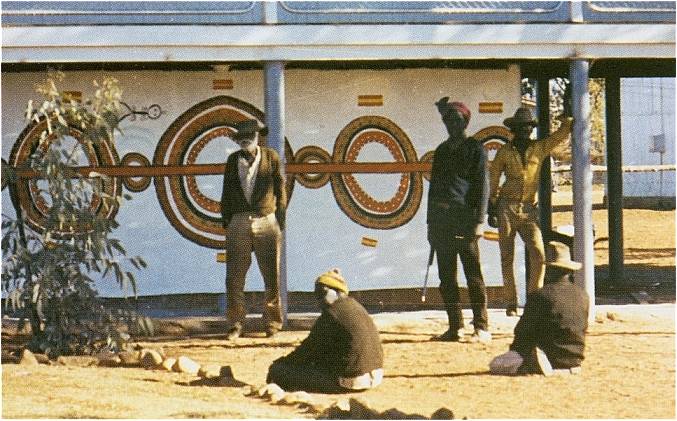

Geoffroy Bardon et la fresque du Rêve de la fourmi pot-de-miel parmi plein d’autres choses.

On a donné des panneaux de bois aux peintres aborigènes, on leur a donné de la peinture moderne qui pourrait durer plus longtemps que les matérieux traditionnels comme la poussière, la terre, etc.

Ces derniers n’ont pas voulu utiliser de chevalet ni peindre debout face à un panneau vertical.

Et ils n’étaient pas intéressés par toutes les couleurs vives qu’on peut trouver en acrylique.

Ils préféraient rester sur l’ocre rouge et jaune, la terre d’ombre, le blanc et le gris, les couleurs du sol.

Globalement, ils ont préféré continuer à peindre allongé sur le côté ou assis par-terre, avec le panneau posé à l’horizontale devant eux, également par-terre.

Mais ils ont utilisé les contreplaqués et la peinture acrylique, donc les panneaux ont pu être emmenés pour être exposé dans les grandes villes, dans la “civilisation”, et y être vendus. On ne peut pas déplacer dans une galerie d’art une peinture qui fait sur un rocher ou sur une paroi de pierre dans le désert.

Et donc, dans ce mouvement, l’art aborigène a commencé à être reconnu dans et par la culture occidentale.

C’était une bonne chose, parce que ça a allumé des projecteurs, ça apporté de l’argent à des gens qui en avaient vraiment besoin.

Mais ça a changé quelque chose et personne ne peut vraiment savoir quoi.

La fresque du Rêve de la fourmi pot-de-miel à Papunya, et les hommes qui ont pris la décision de la peindre.

Pour autant que je sache, l’art aborigène est l’art qui est fait par des Aborigènes, dans le cadre de leur propre culture et de leurs propres mythes. C’est leur monde.

Bien sûr. Le Rêve, naturellement. Mais ce n’est pas ce que je dis.

Je veux simplement pointer qu’en dépit de ce qu’on peut penser, l’art aborigène a pris en lui, dans sa production et sa narration, un oeil auquel il n’était pas destiné.

Il s’agit maintenant de l’art aborigène dans notre monde.

Comme si Shakespeare continuait à écrire ses pièces, mais maintenant avec une impératrice chinoise sur le trône à la place de la Reine Elisabeth 1er.

Romeo et Juliette resteraient sans doute les amants contrariés que nous connaissons, mais à en juger par ce que la littérature chinoise considère comme une histoire d’amour magnifiquement racontée, je suppose qu’on pourrait s’attendre à quelques petites différences dans le résultat final.

Rappelez-moi, monsieur : combien de temps vous avez vécu en Australie, déjà ? Au proche contact des Aborigènes ? Vous savez qu’ils vivent désormais pour la majeure partie en ville ?

Je suis bien conscient qu’ils ne vivent plus dans les profondeurs du bush, à chasser le kangourou au boomerang.

Mais je n’ai jamais mis les pieds de ma vie en Australie, ni rencontré un Australien de culture aborigène.

J’adorerais, mais je pense que je n’y survivrais pas.

Par conséquence, je suis particulièrement qualifié pour parler de tout ça, parce que l’ignorance a plus d’autorité que le savoir – c’est bien connu.

Plaisanterie mise à part, comprendre une géographie et visiter un pays, ce sont deux choses différenes.

Mon intérêt direct dans l’art aborigène, comme pour n’importe quel art ou n’importe quelle production de l’esprit humain – est entièrement une histoire d’amour.

Mon inclination est d’essayer de comprendre comment les autres gens voient le monde.

Parce que le monde est le résultat, en mouvement permanent, de la façon dont chacun d’entre nous le voit.

Je ne donne pas de leçons, je partage ce que j’ai rassemblé et la façon dont je le comprends.

Mais ce n’est pas facile à faire : les gens écoutent la position depuis laquelle on parle, plutôt que ce qu’on est vraiment en train de dire.

Ça, oui, je comprends.

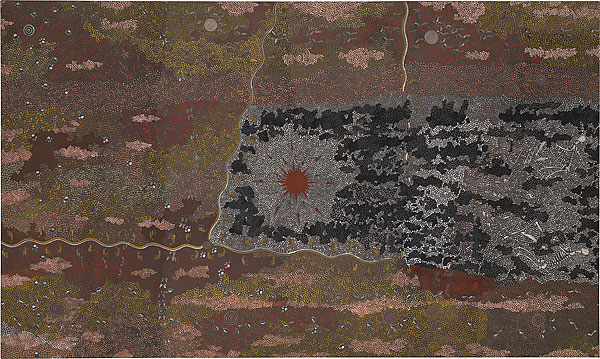

Warlugulong par Clifford Possum, version 1977, le tableau a appartenu pendant longtemps à une banque, avant d’être attribué aux enchères pour quelques millions à un musée national australien.

Quand on a commencé à faire les premières expositions de peintures aborigènes, quelques anciens sont venus.

Et ils n’étaient pas très heureux de voir ça.

Ils ont dit : “Ce sont les secrets de ma tribu. Ils ne devraient pas être ici comme ça, exposés à la vue de tous.”

C’était l’histoire de la fresque de la Fourmi Pot-de-miel à Papunya, je crois. Que c’était un secret qui n’aurait pas dû être dévoilé devant les Blancs.

Eh bien… un des aspects du mode de vie aborigène, c’est qu’il y a des endroits qui conviennent pour certaines peintures, et d’autres qui ne sont pas adaptés.

L’école à Papunya où la fresque a été faite n’était clairement pas un endroit qui convenait.

Mais pour la culture occidentale moderne, il n’y aurait pas pu y avoir de meilleur endroit qu’une école, et personne d’autre qu’un professeur, comme Geffroy Bardon l’était, n’aurait été mieux placé pour faire en sorte que ça arrive.

Donc on a ici dès le début un point de rupture évident entre les deux mondes.

Un pont jeté au-dessus d’un abîme.

Dans les différentes petites villes du bush où les Aborigènes s’étaient vus rassemblés – et Papunya est célèbre mais ça n’en était qu’une parmi d’autres – un problème était que des tribus différentes s’étaient retrouvées ensemble, obligées de cohabiter.

Et ça n’était pas du tout la façon dont les Aborigènes avaient vécu depuis des millénaires.

Ils avaient des territoires, sur lesquels ils étaient nomades.

Certaines zones étaient partagées par plusieurs tribus, c’était un espace commun, avec des règles spécifiques, parfois un sol sacré commun.

Mais chaque tribu avait néanmoins son propre territoire, où personne d’une autre tribu ne venait ou ne pouvait venir comme ça lui chantait. Et sur ce territoire, la tribu avait ses propres secrets.

Les anciens dont je parle, en fait, ne parlaient pas tant des Blancs. Ils parlaient des autres tribus.

Il s’agissait de secrets touchant à l’identité de la tribu ? Des symboles et des histoires secrètes que les autres n’étaient pas censés voir ?

Peut-être. Il y a en fait beaucoup de choses que les Aborigènes n’ont pas dites, expliquées.

Etymologiquement, un mythe est un secret caché dans une histoire.

C’est comme la Lettre volée d’Edgar Poe.

C’est quelque chose qui est laissé au grand jour, de façon à ce qu’on puisse s’en souvenir et le transmettre, mais d’une façon qui fait que seuls ceux qui ont été initiés peuvent le déchiffrer et comprendre de quoi ça parle vraiment.

Le plus souvent, il y a une origine concrète, pratique, à un mythe.

Si on prend le Rêve de la Fourmi à Miel, par exemple.

La Fourmi à Miel est une nourriture. C’est une ressource.

On parle du bush, ici : ce n’est pas un jardin d’Eden, où on trouve sans effort de quoi boire et manger.

C’est un environnement où survivre demande un savoir adapté.

Ce n’est pas un endroit où on peut jouer à tâtonner.

Les distances sont gigantesques.

Si vous ne savez pas où vous allez, comment trouver votre chemin, comment trouver de l’eau, où sont les sentes à suivre et celles qui ne mènent nulle part, vous êtes mort.

On n’apprend pas ce genre de connaissance par soi-même : vous l’apprenez de la communauté à laquelle vous appartenez. Votre tribu. Vous en avez besoin pour survivre, de façon à ce que la tribu survive.

Il n’y a pas des fourmis pot-de-miel en abondance partout. Il y a un Pays de la Fourmi à Miel. Donc je suppose que le Rêve de la Fourmi à Miel est plus important là qu’ailleurs.

Et j’incline à penser que, tout à l’origine, dans la peinture, dans le motif qui est appelé le Rêve de la Fourmi à Miel, il y a ou il y avait des informations réelles sur quelque chose à savoir, quelque chose à faire concernant la Fourmi à Miel.

Je n’ai aucune idée de ce dont il s’agirait : ça peut être comment creuser le nid, comment savoir l’organisation du nid pour savoir où creuser, comment trouver le nid, ou bien qu’il faut alterner grande récolte et petite récolte.

On peut faire des hypothèses à l’envi.

Peut-être que ça a été oublié depuis des siècles par les Aborigènes eux-mêmes, à mesure que la perennité du savoir pratique le coupait de son chiffrage mythique – à mesure que le mythe devenait en quelque sorte autonome.

Mais je n’ai aucun doute que, comme pour n’importe quelle culture, une grande part de la signification sacrée des peintures aborigènes et des mythes qu’elles protègent, a d’abord commencé par un savoir pratique qu’on ne voulait pas partager avec n’importe qui.

Un savoir pratique concernant une ressource si importante ou de laquelle on est si reconnaissant, que d’une certaine façon, on en rêve.

C’est connu qu’une dimension des oeuvres aborigènes est que ce sont initialement des cartes. Vues de dessus, avec des informations sur la nature du sol et des points de repère. Les Rêves sont très souvent reliés à des endroits précis.

Ce sont des cartes, ce sont des histoires, ce sont les éléments d’un code, ce sont des représentations visuelles de repères terrestres, ce sont de la poésie – c’est tout ça en même temps.

C’est un langage.

Certains me donnent l’impression d’être construit avec plusieurs calques, superposés en transparence.

Un calque pour la géographie, un calque pour les informations visuelles et les repères à identifier sur place, un calque pour le codage, peut-être même des indications d’échelle, pourquoi pas, un calque pour la narration, peut-être un calque purement pour la décoration.

Tous imbriqués en harmonie, d’une façon qui fait qu’on ne peut pas dire ce qui appartient à quoi si on ne vous a pas donnés les clés adéquates.

My father’s country par Clifford Possum, encore, mais en 1994.

Depuis les étoiles blanches et brillantes, jusqu’aux profondeurs sombres de la terre,

ce qui est en haut est le miroir d’en bas.

Dans l’antiquité méditerranéenne, les villes étaient initialement construites autour d’un temple, qui était celui de la divinité tutélaire de la colonie.

Mais la première fonction protohistorique d’un temple, concrètement, était de surveiller le feu. C’était le foyer.

Si on a déjà essayé de faire du feu par soi-même sans allumettes ni briquet, on comprend l’avantage et l’importance de garder des braises en permanence disponibles. Donc, un des premiers mythes dans ce contexte, c’est le feu : Prométhée pour les Grecs, le très ancien culte de Vesta pour les Romains.

Une autre fonction du temps pourrait être de protéger l’eau, comme une source. Mais comme l’eau n’est pas rare en Europe, le feu tend à être le besoin prédominant.

Dans le bush, c’est l’eau.

Les chemins, les pistes, sont définies par où est l’eau, et quelle distance on a à marcher entre deux trous d’eau.

Certains sont de grands trous d’eau, où on trouve tout le temps de l’eau. Mais beaucoup sont de petits trous, qui peuvent être à sec à certaines saisons, ou trop boueux.

Souvent, on ne voit pas l’eau. Il n’y a rien de plus qu’un trou dans le sol, et comme le pays est plat, avec la végétation qui bouche la vue. On peut passer tout à côté sans voir le puit.

Si on ne sait pas où est l’eau, on ne peut pas se déplacer.

C’est la meilleure défense pour le territoire : personne ne peut passer s’il ne sait pas où est l’eau. Et ce savoir appartient à la tribu qui vit là.

Bien sûr, avec les voitures modernes, l’importance de ce savoir diminue. On peut porter plus d’eau, on peut parcourir de plus longues distances.

Mais le mode de vie aborigène traditionnel, c’est de marcher. Ils ont marché à travers un pays immense et sec durant des millénaires.

Pour pouvoir faire ça, il faut des repères, il faut des cartes, il faut savoir comment trouver l’eau, quoi, quand et comment manger, et il faut coucher tout ça clairement pour que chacun dans la tribu le sache, pour que le sort de la tribu ne dépende pas entièrement de la mémoire d’un seul fragile être humain.

Mais pas trop clairement, pour qu’une autre tribu ne puisse pas le voler.

Vous devez faire que ce soit beau, pour que ça s’ancre dans la mémoire, pour qu’on puisse s’en souvenir facilement quand on est seul dans le bush. Vous aurez à le dessiner et à régulièrement le redessiner, pour être certain que ça ne s’oublie pas.

Et alors, à force de le faire et d’élaborer une façon de le faire, génération après génération, vous finissez par arriver devant cette porte, vous tombez sur cette porte cachée, qui ouvre sur le plus puissant des miracles auxquel le langage donne accès : vous découvrez comment rêver.

budgerigar dreaming, Kaapa Tjampitjinpa.

Les Budgerigars sont des perruches qui voyagent en essaim.

Là où elles se posent, là il y a de l’eau.

Suivez-les et elles vous ouvriront un chemin à travers le désert, comme Moïse à travers la Mer Rouge.

Je suppose qu’on s’est une fois de plus égaré très loin du sujet.

Pas du tout. Pas du tout.

Vous me demandiez au début pourquoi je peins.

Je peins là où est l’eau.

Je peins où on peut trouver de l’eau, pour que quiconque qui se retrouve un jour perdu dans le désert ou l’arrière-pays de la vie puisse avoir une chance de se souvenir où chercher.

Je trace la carte du Rêve dans lequel je marche.

C’est tout.